| 日時 | 2025年6月28日 |

|---|---|

| 会場 | 鹿児島大学理学部2号館 2階220講義室 |

| 世話人 |

吉矢 拓

(株式会社ペプチド研究所)

伊東 祐二 (鹿児島大学 大学院理工学研究科 理学専攻 化学プログラム) |

| 概要 | ペプチドは、中分子でありながら、タンパク質と同等な機能(分子認識・シグナル伝達・会合による構造形成等)を持つ生体分子である。このペプチドの機能を用いた様々な応用が可能であるが、本フォーラムでは、ペプチドの基礎研究とともに、創薬等への応用も含めた講演を通して、ペプチド科学の将来の展望を議論したい。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2019年10月5日 |

|---|---|

| 会場 | 鳥取大学工学部 講堂 |

| 世話人 | 松浦 和則 (鳥取大) |

| 概要 | 近年、ペプチド配列を精密設計することで、期待通りの二次構造・三次構造および集合構造(四次構造)を創製することができるようになっています。また、ランダムライブラリーからのセレクションにより、狙った機能を有するペプチド材料の創製も盛んに行われています。本フォーラムでは、ペプチドからなるナノ集合体・イオンチャネル・触媒・細胞機能調節材料の創製と評価について、国内の主たる研究者に話題を提供して頂き、材料化学や創薬・医療への展開に関して討論することを目的とします。 |

| 講演 |

|

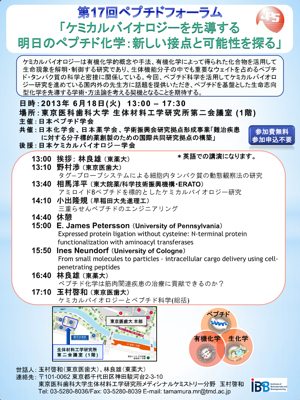

| 日時 | 2018年12月10日 |

|---|---|

| 会場 | 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 第二会議室 |

| 世話人 |

玉村 啓和

(東京医歯大)

林 良雄 (東京薬科大) |

| 概要 | 第10回国際ペプチドシンポジウム・第55回ペプチド討論会(2018年12月3日~12月7日、京都)の関東におけるポストミニシンポジウムとして、12月10日(月)に第25回ペプチドフォーラム「International Forum on Peptides in Drug Discovery」を下記の通り開催致します。

ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2018年12月8日 |

|---|---|

| 会場 | 京都大学 化学研究所 共同研究棟 大セミナー室(CL-110) |

| 世話人 |

二木 史朗

(京都大)

中瀬 生彦 (大阪府立大) YU Jaehoon (ソウル国立大) |

| 講演 |

|

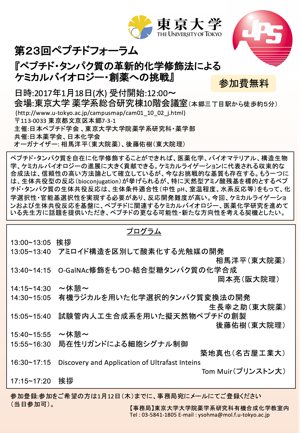

| 日時 | 2017年1月18日 |

|---|---|

| 会場 | 東京大学 薬学系総合研究棟 10階会議室 |

| 世話人 |

相馬 洋平

(東京大)

後藤 佑樹 (東京大) |

| 概要 | ペプチド・タンパク質を自在に化学修飾することができれば、医薬化学、バイオマテリアル、構造生物学、ケミカルバイオロジーの進展に大きく貢献できる。ケミカルライゲーションに代表される収束的な合成法は、信頼性の高い方法論として確立しているが、現在でも、糖タンパク質、膜タンパク質、ヒストンタンパク質など、挑戦的な基質も存在する。もう一つには、生体共役型の反応(bioconjugation)が挙げられるが、特に天然型アミノ酸残基を標的とするペプチド・タンパク質の生体共役反応は、生体条件適合性(中性 pH、室温程度、水系反応等)をもって、化学選択性・官能基選択性を実現する必要があり、反応開発難度が極めて高い。今回は、ケミカルライゲーション技術のケミカルバイオロジーへの展開で世界的に著名なプリンストン大学の Tom W. Muir 教授に最近のトピックスを提供いただく。また、ケミカルライゲーションおよび生体共役反応を基盤に、ペプチドに関連するケミカルバイオロジー、医薬化学研究を進めている若手の先生方にも講演いただき、ペプチドの更なる可能性・新たな方向性を考える契機となることを期待し、標記フォーラムを開催したい。 |

| 講演 |

|

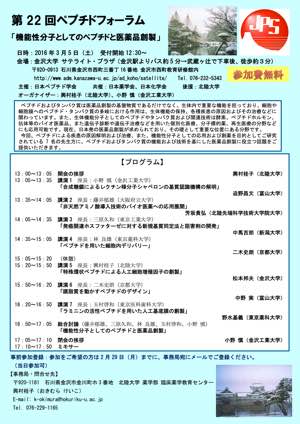

| 日時 | 2016年3月5日 |

|---|---|

| 会場 | 金沢大学 サテライト・プラザ |

| 世話人 |

興村 桂子

(北陸大)

小野 慎 (金沢工業大) |

| 概要 | ペプチドおよびタンパク質は医薬品創製の基盤物質であるだけでなく、生体内で重要な機能を担っており、細胞や細胞膜へのペプチド・タンパク質の多岐における作用は、生体機能の保持、各種疾患の原因およびその治療などに関わっています。また、生体機能分子としてのペプチドやタンパク質および関連技術は酵素、ペプチドホルモン、抗体等のバイオ医薬品、また遺伝子診断や遺伝子治療などを用いた個別化医療、分子標的薬、再生医療の分野などにも応用可能です。現在、日本発の医薬品創製が求められており、その礎として重要な位置にある分野です。

今回、ペプチドによる疾患の原因解明および治療、また、機能性分子としての応用および創薬を目的としてご研究されている7名の先生方に、ペプチドおよびタンパク質の機能および技術を基にした医薬品創製に役立つ話題をご提供いただきます。 |

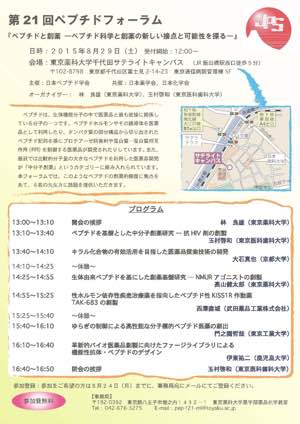

| 日時 | 2015年8月29日 |

|---|---|

| 会場 | 東京薬科大学 千代田サテライトキャンパス |

| 世話人 |

林 良雄

(東京薬科大)

玉村 啓和 (東京医歯大) |

| 概要 | ペプチドは、生体機能分子の中で医薬品と最も密接に関係している分子の一つです。ペプチドホルモンやその誘導体を医薬品として利用したり、タンパク質の部分構造から切り出されたペプチド配列を基にプロテアーゼ阻害剤や蛋白質–蛋白質相互作用(PPI)を制御する医薬品が開発されたりしています。また、最近では比較的分子量の大きなペプチドを利用した医薬品開発が「中分子創薬」というカテゴリーに組み入れられています。本フォーラムでは、このようなペプチドの創薬的側面に焦点をあて、6名の先生方に話題を提供いただきます。 |

| 講演 |

|

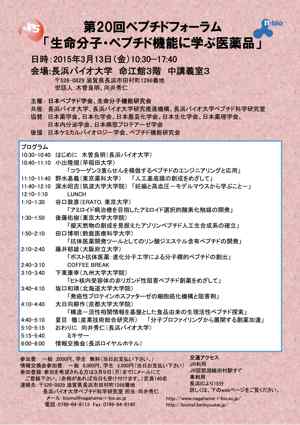

| 日時 | 2015年3月13日 |

|---|---|

| 会場 | 長浜バイオ大学 命江館3階 中講義室3 |

| 世話人 |

木曽 良明

(長浜バイオ大)

向井 秀仁 (長浜バイオ大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2013年12月6日 |

|---|---|

| 会場 | 山形大学工学部 100周年記念会館 セミナー室 |

| 世話人 | 今野 博行 (山形大) |

| 概要 | 蛋白質を中心とした生体分子を理解することは生命現象、疾患の理解に繋がり、創薬、材料科学などの応用研究にも必要不可欠である。しかしながらその構造、機能、システムの複雑さが研究の進展を大きく妨げることがしばしば起こる。そういった場合、ペプチドを活用することでボトルネックが解消し、大きなブレークスルーをもたらすことがある。今回、ペプチド科学を活用した生命現象の理解、疾患の理解、創薬研究、材料開発を行っている先生方に話題を提供して頂き、ペプチドで何ができ、何がわかるのか、ということを学び、考えるきっかけにしたい。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2013年11月4日 |

|---|---|

| 会場 | ホテル舞子ビラ |

| 世話人 | 西内 祐二 (ペプチド研究所/大阪大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2013年6月18日 |

|---|---|

| 会場 | 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 第二会議室 |

| 世話人 |

玉村 啓和

(東京医歯大)

林 良雄 (東京薬科大) |

| 概要 | ケミカルバイオ口ジーは有機化学的概念や手法、有機化学によって得られた化合物を活用して生命現象を解明・制御する研究であり、生体機能分子の中でも重要なウェイトを占めるペプチド・タンパク質の科学と密接に関係している。今回、ペプチド科学を活用してケミカルバイオロジー研究を進めている国内外の先生方に話題を提供いただき、ペプチドを基盤とした生命志向型化学を先導する学術・方法論を考える契機となることを期待する。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2012年12月21日 |

|---|---|

| 会場 | 京都大学 宇治キャンパス 宇治おうばくプラザ セミナー室 |

| 世話人 |

二木 史朗

(京都大)

松崎 勝巳 (京都大) |

| 概要 | 近年、細胞膜や脂質分野の研究の発展により、生体膜のダイナミクスやこれを誘導するタンパク質や脂質の要因が明らかとなってきました。一方では、化学・計算化学分野においても膜構造とその変化を理解し、誘導する方法論の開発が試みられています。細胞生物学、脂質生化学、ペプチド化学、脂質化学、計算化学などをバックグラウンドとする関連の先生に話題を提供いただき、生体膜のダイナミクスを誘導する化学・生物学的要因やこれを制御する方法論を考える契機となることを期待し、本フォーラムを開催します。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2012年3月16日 |

|---|---|

| 会場 | 長浜バイオ大学 命江館3階 中講義室2 |

| 世話人 |

木曽 良明

(長浜バイオ大)

向井 秀仁 (長浜バイオ大) |

| 概要 | 近年薬剤開発において、その主要ターゲットが小分子化合物からペプチドへと大きく潮流が変化し、「第二のペプチド創薬ブーム」が起っている。また創薬ばかりでなく機能性食品や化粧品等へのペプチドの適用もブームを迎えている。しかし現実の研究開発の現場では、ペプチドの存在意義や生理活性の多様性等に関する正しい認識が著しく不足しているのが現状である。そこで本ペプチドフォーラムは、ペプチド・タンパク質の機能を研究し、薬剤や機能性食品あるいは化粧品の開発に携わる研究者や、ライフサイエンス研究の報道に関わるジャーナリストをも対象に、ペプチドとタンパク質の相違点、それに起因する研究アプローチの違いについて啓発活動を行うことを目的とする。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2011年12月16日 |

|---|---|

| 会場 | 鹿児島大学 産学官連携推進機構 |

| 世話人 | 伊東 祐二 (鹿児島大) |

| 日時 | 2011年9月18日 |

|---|---|

| 会場 | 京都薬科大 愛学館 |

| 世話人 | (京都薬科大) |

| 日時 | 2009年1月23日 |

|---|---|

| 会場 | 九州工業大学 若松キャンパス |

| 世話人 | (九州工業大) |

| 日時 | 2008年11月7日 |

|---|---|

| 会場 | 京都薬科大学 A21講義室 |

| 世話人 | (京都薬科大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2008年10月11日 |

|---|---|

| 会場 | 京都大薬学部記念講堂 |

| 世話人 | (京都大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2006年11月10日 |

|---|---|

| 会場 | 京都大薬学部 記念講堂 |

| 世話人 |

(京都大)

(京都大) (大阪市立大) (京都大) |

| 概要 | 近年、HIV-1Tatペプチドをはじめとした膜透過性ペプチドベクターを用いた生理活性タンパク質や薬物の細胞内導入法が注目されています。本シンポジウムでは、このような高機能細胞膜透過ベクターの開発を念頭に、国内外の主要研究者を集め、特にベクターの化学的なデザインと細胞内移行能や移行機序との関係、さらにはこの方法論の医療や材料科学等への応用に関して討論することを目的としています。本シンポジウムは、11月5〜8日に開催される第43回ペプチド討論会・第4回ペプチド工学国際会議のサテライトシンポジウムの第9回ペプチドフォーラムとして開催されます。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2006年7月1日 |

|---|---|

| 会場 | 京都薬科大学 愛学館 愛学ホール |

| 世話人 |

(京都薬科大)

(京都薬科大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2005年8月4日 |

|---|---|

| 会場 | 京都大学大学院薬学研究科 24番講義室 |

| 世話人 |

(京都大)

(京都大) |

| 概要 | 近年、HIV-1Tatペプチドをはじめとした膜透過性ペプチドベクターを用いた生理活性蛋白質や薬物の細胞内導入法が注目されています。この方法を用いて分子量数万の蛋白質が細胞内に導入でき、かつ、細胞機能を制御できたことが報告されています。また、蛋白質のみならず、リポソームや合成高分子担体といった様々な物質が効率よく細胞内に送達されたことも報告されています。しかし、この方法を医療へ応用しようとする際には、材料設計、投薬設計、 細胞移行機序や体内動態の検討を含め、様々な解決されねばいけない問題点が残されています。

本セミナーでは、薬学、医学、工学等様々な分野で関連研究に携わる国内の主たる研究者に話題を提供して頂き、この概念を用いた新しい複合材料の開発、細胞内移行機序の解明と医療への展開等に関しての現状と問題点の把握を行います。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2005年2月11日 |

|---|---|

| 会場 | 北海道大学大学院地球環境科学研究科 C104講義室 |

| 世話人 | (北海道大) |

| 講演 |

|

| 日時 | 2005年1月29日 |

|---|---|

| 会場 | 富山国際会議場 多目的会議室201 |

| 世話人 | (富山大) |

| 概要 | 本フォーラムでは、全国の大学や研究所でペプチド科学を基盤とした基礎研究や応用研究を展開する新進気鋭の研究者を講師に招き、吟味された濃厚な討議をすることによってペプチド科学とその周辺領域の研究の発展に寄与することを目的としている。

今回は産学連携をキーワードに、医薬分野への応用を始め、ペプチドを利用した分析技術の開発や機能性分子の創製、その他意外な分野でペプチドを利用できる可能性など、ペプチド科学の基礎から応用までをカバーする多彩な研究者の講演を聞き、自由な討論の中から日本海地域でのペプチド科学の発展の可能性を模索する。特にこのフォーラムでは5題の講演の他に、ペプチドサロンと称するポスター展示も同時に行い、参加者間の円滑な交流を図る。 |

| 講演 |

|

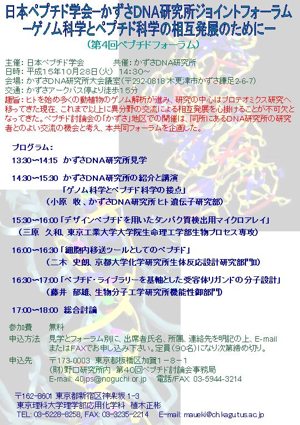

| 日時 | 2003年10月28日 |

|---|---|

| 会場 | かずさDNA研究所 大会議室 |

| 世話人 | (東京理科大) |

| 概要 | ヒトを始め多くの動植物のゲノム解析が進み、研究の中心はプロテオミクス研究へ移ってきた現在、これまで以上に異分野の交流による相互発展を心掛けることが不可欠となってきた。ペプチド討論会の「かずさ」地区での開催は、同所にあるDNA研究所の研究者とのよい交流の機会と考え、本共同フォーラムを企画した。 |

| 講演 |

|

| 日時 | 2003年2月1日 |

|---|---|

| 会場 | 北海道大学大学院 地球環境科学研究科 C104 講義室 |

| 世話人 | (東京薬大) |

| 概要 | 生体内の様々な分子の相互作用ネットワークの解明や、それを利用したに新しい観点からの医療材料、医薬品を生み出す上で、ペプチド科学の重要性とペプチド科学者の担うべき役割はますます大きなものになっている。本セミナーではバイオメディカルツールという観点からのペプチドの可能性に関して、合成化学、材料科学、生化学、物理化学といった様々な角度から徹底的に討論を行い、新しい時代を見据えたペプチド科学の戦略を練る契機とする。 |

| 日時 | 2001年11月2日 |

|---|---|

| 会場 | 東京工業大学 すずかけ台キャンパス |

| 世話人 | (東京工業大) |

| 概要 | ポストゲノムシークエンス時代に突入し、爆発的に情報が増え、目的や目標が明確になっていくことが期待されている反面、高いレベルに発展してきた技術や概念の上で、タンパク質を含めたポリペプチド科学のターゲティングがなおさら難しくなってきたようにも感じます。そこで今回のペプチド学会フォーラムでは、chemistry, physical & structural biology, molecular evolutionおよびprotein engineeringのタンパク質&ペプチドに関係した広い観点から、各分野での目標や課題などを指摘していただき、化学と生物のクロスロードとしての今後のタンパク質・ペプチド科学を見つめてみたいと思います。 |

| 日時 | 2001年9月22日 |

|---|---|

| 会場 | 福岡大学セミナーハウス |

| 世話人 | (九州大) |

| 概要 | 生物の生命活動の基盤をなす生体分子のなかで、生理活性ペプチドは最も重要な分子群の一つです。ペプチドの生理作用はきわめて多様であり、これは、情報発現のためにペプチド分子が相互作用する受容体分子の多様性、その受容体が存在する細胞・組織の多様性、さらには生物種の多様性に基因すると思われます。

近年、例えばショウジョウバエのペプチドやタンパク質を分子遺伝学的に解析するとホ乳類のペプチドやタンパク質に構造的に類似性が高いのみならず、それらが関与する種々の分子情報伝達機構にも類似性が高いことが明らかにされています。こうしたことからも、ショウジョウバエはきわめて有用なモデル系として注目されていますが、ショウジョウバエのような昆虫をはじめとする無脊椎動物の生理活性ペプチドやタンパク質についてペプチド科学者が専門的に研究している例は少ないのが現状です。一方、生物科学の分野では昆虫をはじめ無脊椎動物の生理活性ペプチドやタンパク質が盛んに研究されており、興味ある事象が非常に多くあります。 このフォーラムは、専門的にペプチドを研究している人と、生物科学分野で特に「無脊椎動物」のペプチド・タンパク質を研究している人との交流を通じて、これまで相互に意識してこなかった研究概念・視点、実験技術・手法をはじめ、さまざまな情報交換を行い、相互に勉強、協力し合うこと、さらには新しい先端領域への転進をめざそうとするものです。 |

| 講演 |

|